1947年,69岁朱安去世。生前她立下遗嘱,将财产都给鲁迅之子周海婴,希望他能以“儿子”的身份给自己送终。没想到,周海婴拿了遗产,却不认朱安这位母亲,也拒绝送她最后一程,导致她唯一的遗愿落空。

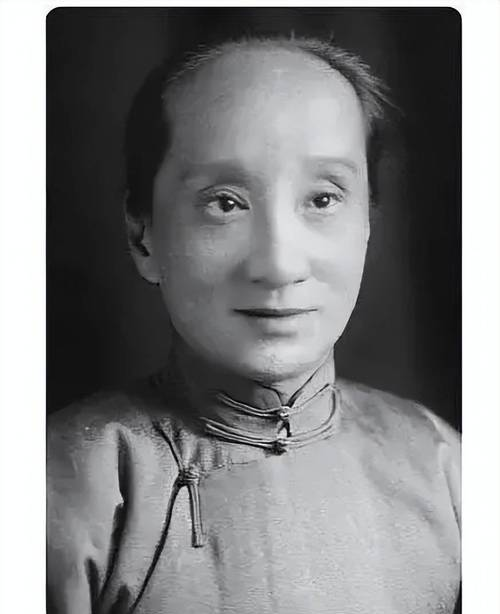

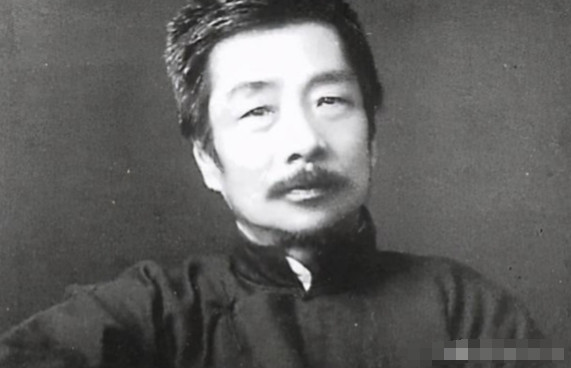

朱安出生在1878年的绍兴农村,家里条件一般,她从小裹小脚,学做家务,没上过一天学。父母觉得她老实,就给她找了门亲事,对方是周家大少爷鲁迅。那年1906年,鲁迅从日本留学回来,被母亲骗说家里有急事,结果一到家就得结婚。朱安坐轿子进周家门,婚礼办得仓促,她成了周家媳妇。可鲁迅对这桩包办婚姻打心眼里抵触,从没跟朱安圆房,两人分房睡。朱安也没抱怨,她按传统规矩伺候婆婆鲁瑞,操持家务,鲁迅在外头闯荡,她就留在绍兴老家守着。鲁迅偶尔寄钱回来,她用那些钱维持生活,还帮着打理周家的事。别人看她贤惠,可鲁迅从来不领情,他觉得这婚姻是封建礼教强加的枷锁。 婚后几十年,朱安一直以鲁迅妻子的身份活着。鲁迅去了北京,朱安和婆婆也跟着搬过去。她继续干家务,洗衣做饭,鲁迅每月给的生活费成了她唯一的依靠。1920年代,鲁迅认识了学生许广平,两人同居,还生了儿子周海婴。朱安知道后,没闹也没哭,她拒绝了鲁迅的离婚提议,坚持说自己是周家媳妇,继续照顾老人。鲁迅对她不冷不热,但也没赶她走。朱安把周海婴当成自己的孩子,虽然没见过面,可她总在心里惦记着。 1936年鲁迅病逝,朱安的生活一下子没了着落。她住在北京小院里,身体越来越差,关节痛得走不动路。许广平起初还寄点钱给她,可后来断了联系。朱安只好卖鲁迅留下的书换钱过日子,有人指责她不该卖那些珍贵的东西,可她没别的办法,只能咬牙卖掉几本,换点米粮和药。 鲁迅走后,朱安的日子越发艰难。战争时期,北京物价飞涨,她的身体也垮了,病得下不了床。她预感自己时日不多,就找侄子帮忙立遗嘱,把房产、书籍和剩的首饰全留给周海婴。她强调,周海婴是鲁迅的骨肉,她一直把他当亲儿子,希望他能来床前看一眼,以儿子的身份给她送终。她还写信给许广平,说想见周海婴一面,死后能和鲁迅合葬。信寄出去了,可周海婴没来。 朱安等啊等,病情越来越重,1947年6月29日,她在北京家里咽了气。消息传到上海,周海婴继承了所有遗产,派人取走了东西,却没亲自来吊唁。他不认朱安是母亲,因为那样等于承认许广平是小妾,对生母不敬。许广平也拒绝了合葬的要求,说鲁迅生前恨封建礼教,不会同意。朱安就这样孤零零地走了,她的遗愿一个都没实现。 周海婴为什么不认朱安?说到底,是因为家庭身份的尴尬。他生在鲁迅和许广平的同居关系里,朱安是法律上的正妻,如果他叫朱安妈,那许广平的地位就低了。周海婴从小跟母亲许广平生活,对朱安这个远在北京的女人没啥感情。他后来回忆,说跟朱安不熟,继承遗产是理所应当的事,没觉得欠她什么。朱安的举动是旧时代女人的典型,她守着名义上的婚姻,把希望寄托在周海婴身上,可现实是,周海婴有自己的立场,不想搅和进那些旧纠葛。这事反映出封建婚姻的荒唐,朱安一辈子被绑在周家,却换不来一丝温暖。周海婴拿了遗产却不送终,听着凉薄,可从他角度看,他没义务去认一个没血缘的“母亲”。 朱安下葬在北京郊外,坟头简单,碑上就刻了名字,没人常去扫。周海婴继续在上海过日子,他没走文学路,而是搞摄影和无线电,娶妻生子,日子平稳。许广平管着鲁迅的遗产,推动他的作品传播,周海婴也帮忙,但对朱安的事闭口不谈。晚年有人问他关于朱安的看法,他淡淡地说不熟,没啥可说的。朱安的侄子们散在各地,跟周家也没多少联系。朱安的故事渐渐被提起,作为旧社会受害者的例子,她的坟越来越荒,杂草长满。周海婴2011年去世,他的儿子周令飞接手家族事务,继续摄影工作。朱安的悲剧提醒人,旧婚姻制度害了不少女人,她一辈子忍着,到死还想着别人,可别人没想着她。 这事放到现在看,周海婴的做法是不是太绝情?朱安的遗嘱那么真诚,他却只拿钱不认人。时代变了,可亲情纠葛还是一样复杂。朱安的遭遇让人感慨,封建礼教把人绑得死死的,她没机会选择自己的路。周海婴也没错,他护着生母的尊严,可朱安的付出就白费了。这家庭闹剧背后,是价值观的冲突,鲁迅恨旧礼教,可他的家人还得面对遗留问题。朱安视周海婴如子,他却视她如陌路,遗产成了最后的纽带,却断得干净。 周海婴继承遗产后,没再提朱安的事。他忙着自己的事业,摄影作品还挺有名。许广平晚年也专注于鲁迅研究,没同意朱安的合葬要求。朱安的坟在北京郊野,风吹日晒,碑文都模糊了。她的故事在书里偶尔出现,提醒后人旧时代的女人多苦。鲁迅的作品流传广,可他的家庭事总让人唏嘘。朱安没孩子,没伴侣,到死孤单,周海婴有家庭有事业,却对她冷漠。这对比听着讽刺,可就是真实的人生。周海婴没美化自己,他直说不熟,没装孝顺。